Da "La domenica di Repubblica" del 26 novembre 2006

I GRAFFITI DEI DANNATI DELLA

GRANDE (santa!) INQUISIZIONE

Un libro di Maria Sofia Messana

"Inquisitori Negromanti e Streghe", racconta il lavoro della

mostruosa macchina repressiva

Il restauro di palazzo Steri, che

ospitò per quasi tre secoli

la "Santa Inquisizione" in Sicilia, e una

ricerca d'archivio

a Madrid ricostruiscono la vicenda seicentesca di Francesco

Mannarino, rinchiuso in quella prigione e autore

di uno

straordinario dipinto murale sulla battaglia

di Lepanto.

PALERMO

I pirati barbareschi lo rapirono in mare. Aveva tredici anni, fu portato

al mercato degli schiavi di Biserta e venduto a un raìs. Per salvarsi la

vita si convertì all'Islam. Era il 1600 quando Francesco Mannarino,

piccolo pescatore di Sant'Erasmo, finì come mozzo su una feluca corsara.

Ma in una giornata di tempesta la ciurma si ammutinò e Francesco tornò a

casa, a Palermo. Dal porto lo condussero dritto nelle segrete dove

imprigionavano eretici e bestemmiatori, idolatri, fattucchiere, maghi,

ebrei, maomettani, amici del demonio e negatori di Dio. E lì dentro, allo

Steri, il palazzo della Santa Inquisizione, rimase da

un'imprecisata notte di gennaio sino all' alba del 27 marzo del 1609.

Il ragazzo fu esortato ad abiurare la sua nuova

religione per ben due volte. Dopo le torture fu assolto, gli

raccomandarono però di "non fare più vita di mare" per non

cadere ancora nelle mani dei saraceni. In quei tre mesi di sottomissione

ebbe il tempo di disegnare su un muro della sua cella la battaglia navale

che — in tante traversate del Mediterraneo—i suoi sventurati compagni

gli avevano narrato: la flotta cristiana e quella ottomana, a Lepanto una

di fronte all'altra.

Quella scena, dipinta con i cocci frantumati e poi

legati al latte e all'albume d'uovo, è rimasta coperta per secoli sotto

un'incrostatura di malta grigiastra. Se oggi noi la possiamo ammirare e

soprattutto possiamo raccontare frammenti dell'esistenza del

"rinnegato" Francesco Mannarino e di altri settemilacinquecento

siciliani rinchiusi nelle carceri del Sant'Uffizio, lo dobbiamo all'anima

di un don Totò che non c'è più e alla cura di una studiosa che ha

pazientemente investigato nell'Archivio Historico Nacional di Madrid,

l'unico luogo al mondo dove ancora sono conservati i nomi dei martoriati

e dei condannati al rogo "in nome di Dio".

Dai graffiti di Palazzo Steri e dagli scritti della

ricercatrice Maria Sofia Messana si sta ricostruendo per la prima volta

quella che fu — dal 1500 al 1782—la pagina più dolorosa della

storia della Sicilia. Un incrocio di segni e di pitture e di vite che

fa riaffiorare dai muri dell'orrore la più cupa Palermo spagnolesca.

Un'impronta indelebile.

Cominciamo però da don Totò, pittoresco personaggio

dal quale parte inevitabilmente l'ultimo brano di questo romanzo lungo

più di quattrocento anni. Il suo vero nome era Salvatore Di Falco e anche

lui era nato, come il giovane pescatore Francesco Mannarino, fra

quell'ammasso di case basse davanti al porticciolo palermitano di

Sant'Erasmo. Si atteggiava a uomo "inteso" don Totò, uno di

quelli che nell'immediato secondo dopoguerra vantava protezioni

importanti. Qualcuno gli aveva anche fatto dono — diceva lui— di un

antico edificio proprio dietro allo Steri, un'area monumentale dove una

volta c'erano i magazzini dell'antico tribunale e la manifattura tabacchi.

Don Totò aveva messo in giro la voce che quella costruzione gliel'avesse

regalata il colonnello Charles Poletti in persona, il capo in Sicilia

dell'Amgot, il governo militare alleato dei territori occupati. In realtà

quell'edificio e il terreno circostante erano di proprietà

dell'Università di Palermo. Provarono, più volte e inutilmente, a

sfrattarlo. In Comune variarono perfino il piano regolatore, da lì

sarebbe dovuta passare una strada. Ma lì c'era il regno di don Totò.

L'Università entrò in possesso di ciò che le

apparteneva soltanto nel 2002, quando Salvatore Di Falco passò a miglior

vita per una crisi cardiaca. Dopo pochi giorni svuotarono i vecchi

magazzini. "Furono cinquantuno i camion con rimorchio stracarichi che

uscirono da quell'edificio trasformato in deposito", ricorda

l'ingegner Nino Catalano, direttore della divisione tecnica patrimoniale

dell'ateneo palermitano. Carcasse di auto, lapidi, copertoni, balle di

lana, divise militari, frigoriferi, lampade, sedie, caterve di legna,

materassi, ferraglia. L'ingegner Catalano si introdusse in quello che si

sarebbe disvelato come il Carcere della Penitenza seguendo le tracce di un

suo illustre parente — il suocero, avendone sposato una figlia—, che

tanti anni prima si era infilato proprio lì "quasi

clandestinamente". Era Leonardo Sciascia che stava per

scrivere l'opera a lui più cara, Morte dell'Inquisitore, il libro

sull'eretico di Racalmuto fra Diego La Matina che il 4 aprile 1657

fracassò il cranio al suo torturatore, "l'Illustrissimo signor don

Juan Lopez de Cisneros".

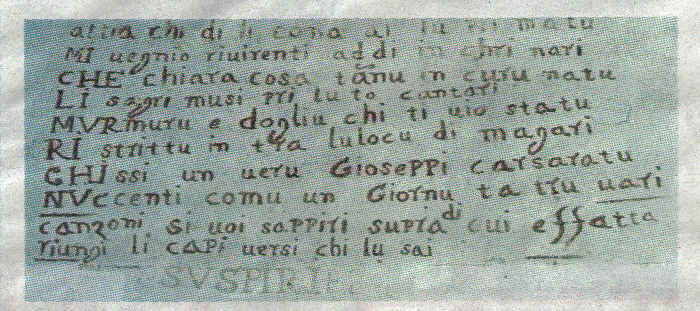

Così cominciarono, dopo la dipartita di don Totò, i

restauri dello Steri. E così apparvero i primi volti di Cristo, di

madonne, di angeli, di santi e di diavoli. Scritte color ocra, arancio, di

un giallo tenue o di un giallo forte che il tempo ha fatto diventare quasi

rosso. Poesie in dialetto, versi strazianti, tutte incisioni di tormento.

Ogni mese una piccola grande rivelazione, ogni mese un angolo di parete

che si colorava di più. Fino a quando, sul primo grande muro della prima

delle nove celle al pian terreno, vennero alla luce le prue delle galee

della battaglia di Lepanto. E poi, tra l'immagine di un vescovo e le vele

spiegate della Lega Santa e i vessilli con la mezza luna ottomana, si

mostrò quella firma, quel nome: Francesco Mannarino.

Chi era? E per quale "peccato" era stato

incarcerato nelle segrete di Palazzo Steri? Nel 1782 il governo illuminato

del viceré Caracciolo aveva cancellato, l'Inquisizione e, un anno dopo,ordinato

la distruzione di tutte le carte seppellite nel suo tribunale siciliano.

Un rogo purificatore. Per eliminare tracce di delitti e vergogne. E per

proteggete l'identità di sbirri e delatori compromessi nella mostruosa

macchina repressiva dei seguaci di Torquemada. Vi lavorarono in

quasi venticinquemila. Secondo alcuni storici, l'Inquisizione era potente

quanto Cia e Kgb insieme. Ma dei suoi crimini non c'erano più indizi: a

Palermo avevano bruciato tutto.

"E così, seguendo un suggerimento di Sciascia, sono andata a

Madrid", ricorda Maria Sofia Messana, la ricercatrice di storia

moderna che per la Sellerio ha appena finito di scrivere

"Inquisitori, Negromanti e Streghe.

Sarà in libreria a fine anno, è la scelta delle sue

documentazioni raccolte nell'Archivio Historico Nacional. È là che ha

trovato tutto quello che non c'è più in Sicilia sui martiri del Santo

Officio. È là, al Consiglio della Suprema, il Tribunale Generale

dell'Inquisizione, che ha trovato la "relacion de causa" di

Francesco Mannarino. Racconta: "Fu rapito insieme al padre, i pirati

trasportavano le loro vittime fra Algeri, Biserta e Costantinopoli. A

Francesco toccò il mercato degli schiavi di Biserta, dove lo comprò un

comandante che godeva fama di uomo malvagio. Solo dopo nove anni riuscì a

tornare a Palermo ma ormai, in quella città, Francesco era un musulmano.

Fu rinchiuso allo Steri, nella stessa cella di una delle tante vittime

delle spie prezzolate. Si chiamava Paolo Maiorana, era un ricco messinese

che ha lasciato anche lui un segno su quei muri. Una Madonna in lacrime.

C'è pure il suo fascicolo a Madrid, alla Suprema. Gravissimo il reato del

quale si era macchiato. "Aveva bestemmiato Gesù e la Madonna e aveva

detto "Santo Diavolo", un'evocazione del demonio", spiega

sempre Messana.

Nel 1601 Paolo Majorana entrò allo Steri la prima volta. Imbastirono un

processo ma la Suprema lo scarcerò: era accusato di blasfemia da un

testimone. Ma uno solo non bastava per il castigo. Ce ne volevano almeno

due. Nel 1609 lo trovarono. E riportarono Majorana un'altra volta allo

Steri. Ripescarono le vecchie carte e lo processarono ancora: nel 1618 fu

spogliato di tutti i suoi beni e mandato al remo per cinque anni.

Maria Sofia Messana trova certe assonanze fra le

antiche pratiche inquisitorie e certi moderni riti giudiziari: "Tutto

ciò che è accaduto a Paolo Majorana e a migliaia di prigionieri è di

sconcertante attualità: chi cade nelle mani di una mala giustizia spesso

non ha scampo". Molti sparirono all'improvviso. Dal 1623 al 1782 solo

a Palermo furono arsi in centottantotto, alla fine di lugubri

cortei che si concludevano con l' auto da fé " sulla passeggiata in

fondo alla marina. È lì che si accendevano i roghi. Bruciavano gli

uomini di "tenace concetto". Quelli che non si pentivano mai. O

i pazzi. Ma prima venivano torturati in quegli stanzoni appena riaperti e

dove c'è, proprio lì accanto, la sede del Rettorato.

Oggi il magnifico rettore dell'Università di Palermo, Giuseppe

Silvestri, la vuoi fare diventare una "città della cultura".

Spiega: "È stata un'emozione fortissima vedere affiorare dietro

l'intonaco, centimetro dopo centimetro, le testimonianze ancora intatte

dei prigionieri che hanno sofferto fra queste mura. Dopo secoli ci hanno

consegnato un'eredità che è insieme opera d'arte e atto di accusa verso

le ingiustizie del potere. I loro dipinti ci confermano che li dentro

furono imprigionati artisti, intellettuali, uomini scomodi".

A Palazzo Steri abitavano gli inquisitori, c'erano le

sale degli interrogatori e le cavità dove erano segregati i detenuti. Nel

restauro ogni ambiente sta prendendo forma. Le nove celle al pian terreno

e le altre nove sopra, le stanze trovate dietro quelle pareti alzate in

epoche successive, scale che scendono e salgono. "Qui è stato ucciso

l'inquisitore Juan Lopez de Cisneros", indica con la mano l'ingegner

Catalano mentre perlustra il cantiere. E proprio districandosi in quel

labirinto l'ingegnere ha fatto una scoperta nella scoperta: "Guardi

questo disegno di Renato Guttuso, è un'illustrazione per Morte

dell'Inquisitore, un libro che Sciascia ha scritto nel 1964". Il

disegno riproduce esattamente il luogo, così com'è nella realtà. Una

scala, la stanza degli interrogatori dove fra Diego La Matina colpì alla

testa l'Inquisitore, l'altra scala che si arrampica verso la sala del

Secreto.

Guttuso, già quaranta anni fa, aveva immaginato la

"scena del delitto" così come era avvenuta. Eppure queste

stanze e queste celle fino al 2004 erano ancora coperte dalle pietre,

soffocate nel tufo. "L'intuizione del genio", commenta incantato

Nino Catalano.

E poi, poi c'è un ultimo mistero in questa trama

infinita. Nell'illustrazione del pittore siciliano, il frate eretico di

Racalmuto uccise don Juan con i ceppi, battendoli ripetutamente sulla

fronte dell'Inquisitore. E così, in verità, era conosciuta la

"dinamica dei fatti" sino ad allora. Ma dalla Suprema di Madrid

è arrivata una rettifica ufficiale su come andarono le cose. In una

relazione che il nuovo inquisitore di Palermo Fabio Escobar inviava il

primo luglio 1657all'inquisitore generale Diego de Aize Reynoso, annotava

sull'assassino del suo predecessore: "Potentissimo signore,

partecipiamo a Vostra Altezza che l'alcalde delle carceri segrete salì di

mattina al tribunale e riferì che, avendo visitato quella mattina fra

Diego la Matina, recluso in dette carceri, lo aveva trovato senza manette,

che le aveva spezzate: manette che a causa della sua temerarietà il

tribunale aveva ordinato di imporgli...". Poi descrisse come fra

Diego uccise don Juan: "Prese uno strumento di ferro, che non è

stato possibile identificare per esservene diversi, e con esso diede

all'inquisitore Cisneros tre colpi sulla testa, due sul cranio...".

Chi aveva liberato il frate di Racalmuto? Chi l'aveva

lasciato senza ceppi, pur sapendo che qualche minuto dopo sarebbe stato

trascinato davanti al suo torturatore?